I media ci bombardano continuamente di notizie negative in merito alle più recenti situazioni a carattere bellico che tanto ci allarmano alle porte d’Europa, e benchè ormai l’informazione sembri essersi assuefatta perfino a questo, di sicuro continueremo a sentirne parlare ancora per un bel po’.

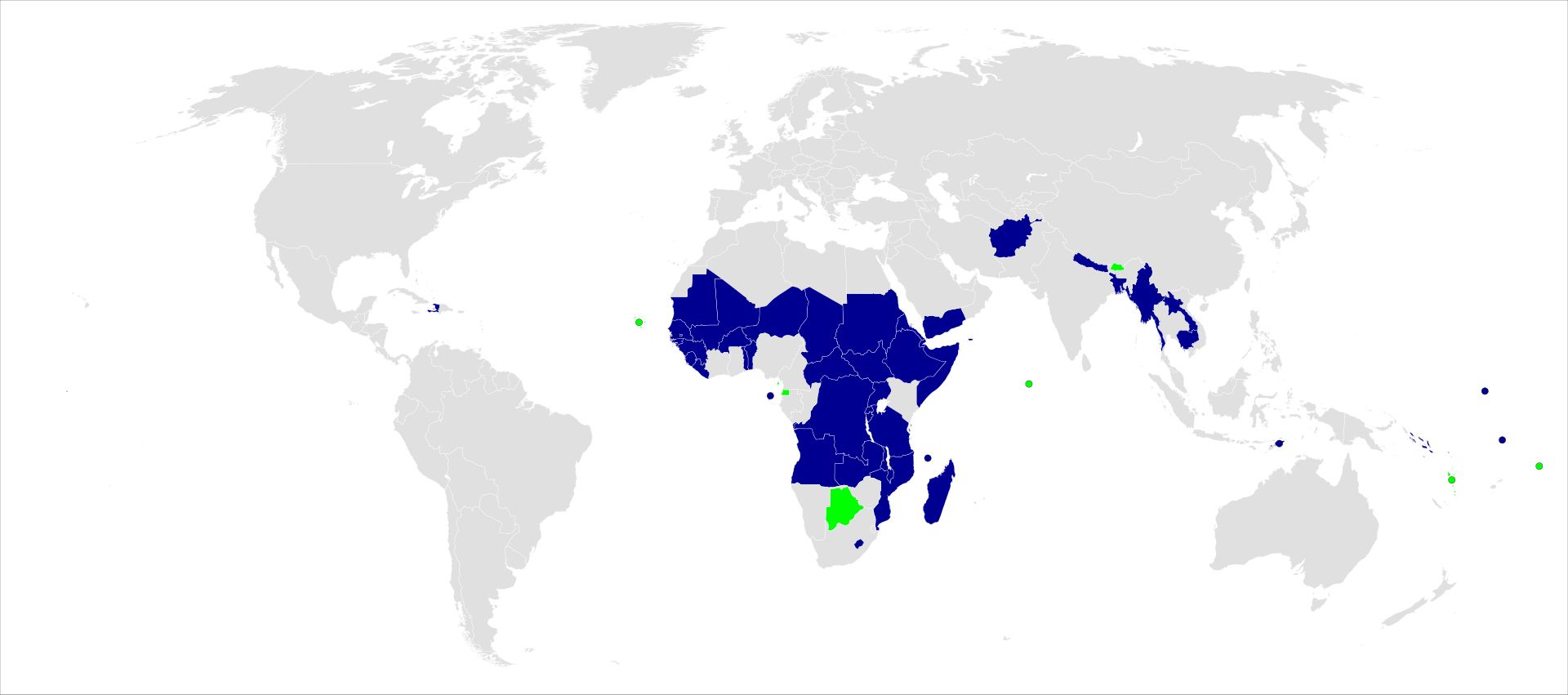

Eppure esistono alcuni paesi, la cui esistenza è sconosciuta alla maggior parte dei lettori, che vivono situazioni gravi al pari di quelle vissute oggi dal popolo ucraino o palestinese, anche da molti anni, ma di cui nessuno parla, perché spesso si tratta di realtà talmente distanti o talmente povere, che non interessano proprio a nessuno, condannate alle loro sorti anche dal silenzio assordante dei media.

Visto che, personalmente, credo che non esistano regioni più meritevoli di attenzione (e dunque di aiuti) rispetto ad altre, ho reputato necessario scrivere qualcosa in merito a paesi spesso dimenticati, tutti situati nella fascia geografica subsahriana.

Il primo di cui vorrei parlare è certamente il Burundi, paese a sostegno del quale ho recentemente organizzato un’iniziativa benefica dal titolo “Note Narranti”: musica e parole nel segno dell’inclusività e della cooperazione tra popoli”. Si tratta di un paese del quale perfino il nome potrebbe apparire sconosciuto; eppure, è lo Stato più povero del mondo in base al PIL nominale pro capite, con un reddito annuale di 625 dollari statunitensi al 2023, nonchè uno dei Paesi con l’indice di sviluppo umano (sintesi di PIL pro capite, alfabetizzazione e speranza di vita) più basso del pianeta. Sono in pochi a conoscere questi dati; ad ogni modo, basterebbero già le suddette informazioni a renderci consapevoli della gravità della situazione in cui versa attualmente questo Stato.

Ma al di là delle variabili puramente economiche, che sempre influiscono però su altre di tipo diverso, preoccupano soprattutto le varie problematiche che connotano il sistema politico-sociale. Nonostante sporadici segnali di apertura e miglioramento, il Burundi rimane ancora oggi intrappolato nella crisi economica e politica scoppiata nel 2015, quando la popolazione scese in piazza per protestare contro il tentativo dell’allora Presidente Pierre Nkurunziza, al potere da 10 anni, di candidarsi per un terzo mandato. Il dissenso popolare fu brutalmente represso dalle forze armate e dagli alti funzionari del Governo, con un bilancio di 1.200 morti.

Oltre ai disordini dovuti all’instabilità politica, non è raro assistere a episodi di violenza e criminalità comune, dettati da condizioni di fame e povertà estreme o a vere e proprie forme di persecuzione nei confronti di minoranze etniche: è il caso dei pigmei Batwa, popolo nomade originario della foresta, che vive ai margini della società, nel disprezzo del resto della popolazione.

Come se non bastasse, l’emergenza sanitaria è ormai endemica: nel 2016 otto milioni di persone hanno contratto la malaria e 3790 sono stati i morti. Inoltre, in Burundi, il costo dell’assistenza sanitaria è a carico del paziente, tranne per quelli affetti da Aids e Tbc, e per i bambini fino a 5 anni e le donne gravide. Ma tutto questo è “molto teorico”.

Queste informazioni sono frutto della testimonianza diretta fornita dal medico chirurgo Antonio Ebreo, nuscano d’origine, che presta periodicamente servizio volontario presso l’ospedale burundese gestito dalle suore della “Congregazione del Cuore Immacolato di Maria”, toccando con mano gli enormi disagi vissuti da quelle popolazioni.

Ma il Burundi, del quale mi sono recentemente occupato, non è l’unico caso di paese che vive situazioni gravissime, e che risulta essere misconociuto ai più.

Un altro è sicuramente il Camerun, altro paese situato in Africa centrale, al confine con la Nigeria, il Congo, il Ciad, la Repubblica centrafricana, il Gabon e la Guinea equatoriale.

In Camerun la crisi iniziata con proteste pacifiche alla fine del 2016 si è intensificata, fino a diventare un vero conflitto tra gruppi armati governativi e ribelli, causando più di 450 mila persone sfollate e quasi 800 mila bambini impossibilitati a frequentare la scuola.

Più precisamente, nel 2016, le Province anglofone nel Nord-ovest e Sud-ovest del Camerun hanno iniziato una battaglia per richiedere l’autonomia. Dopo un periodo di trattative con il Governo centrale fatto anche di proteste e cortei pacifici, in cui si manifestava per un uso più equo della lingua inglese nei tribunali e nelle scuole e contro la discriminazione e l’esclusione delle suddette provincie dai ruoli di potere, i gruppi hanno optato per la scelta armata.

Nell’ottobre 2017, i gruppi separatisti hanno annunciato in modo unilaterale la propria indipendenza. L’autoproclamazione nasconde motivazioni anche economiche: l’Area è infatti (a differenza del Burundi, che praticamente non dispone di alcuna risorsa) una delle più ricche di beni naturali. È seguita la dura repressione dei militari governativi.

Ma (proprio come nel caso del Burundi), il “conflitto principale” (la guerra indipendentista) non è l’unica nel Paese. È infatti ancora attivo il gruppo terroristico Boko Haram, al confine con la Nigeria. E non mancano nemmeno gli scontri tra comunità agricole, pastorali e pescatori a causa della scarsità di acqua e terra provocata dal cambiamento climatico.

Denuncia il Norwegian Refugee Council «Centinaia di villaggi sono stati bruciati, decine di migliaia di persone si nascondono nella boscaglia senza aiuti umanitari e nuovi attacchi sono in atto ogni giorno»; e ancora «La mancanza di informazioni e l’attenzione politica internazionale hanno permesso che la situazione si deteriorasse da manifestazioni non violente a vere e proprie atrocità commesse entrambe le parti».

In Congo poi, ci sono più di un milione di sfollati interni. Si legge nel rapporto del Norwegian Refugee Council «La lotta tra gruppi armati per il controllo del territorio e delle risorse, la distruzione di scuole e abitazioni e gli attacchi ai civili hanno creato importanti bisogni umanitari». A questa situazione si è aggiunto un focolaio di Ebola nel 2022, non ancora spento.

Da sempre, la Repubblica Democratica del Congo è stata definita “uno scandalo geologico” a causa dell’abbondanza smisurata di materie prime presenti sia sul suolo che nel sottosuolo: diamanti, coltan, oro, cobalto, rame, niobio; e poi legnami pregiati, biodiversità, vastità di terre coltivabili. Questa estrema ricchezza suscita da sempre gli interessi di chi è solito lucrare sulla difficoltà altrui.

Il conflitto che da oltre venticinque anni affligge il Paese si può riassumere come un intreccio di avidità, corruzione, illegalità, malapolitica e di etnicismi.

Al centro sempre la contesa per il controllo del ricco territorio, in particolare dell’Est, al confine con Burundi, Ruanda e Uganda. Tre Stati con i quali il Paese ha rapporti di vicinato non ottimali. Sullo sfondo si muovono le grandi potenze: Stati Uniti, Francia e Cina.

Nonostante la suddetta “ricchezza”, circa il 70% dei congolesi vive sotto la soglia di povertà, una persona su tre soffre di fame acuta e l’aspettativa di vita si aggira intorno a 59 anni per gli uomini e 61 per le donne.

Dal 1994, nella Rdc va dunque avanti una ininterrotta serie di conflitti, per le suddette motivazioni, attivi nelle regioni del Kasai, dell’Ituri e del Nord Kivu, del Kivu meridionale, del Katanga.

All’ordine del giorno anche la repressione delle tante bande armate: si stima che le milizie e i movimenti armati attivi nel Paese superino abbondantemente il centinaio.

Denuncia il Norwegian Refugee Council «L’attenzione dei media internazionali si è finora concentrata principalmente sull’esito delle elezioni presidenziali ritardate e dell’epidemia di Ebola, spingendo una delle peggiori crisi umanitarie sul pianeta nell’ombra della coscienza del mondo».

E ancora, nella Repubblica Centrafricana, 2,9 milioni dei 4,6 milioni di abitanti del Paese hanno urgente bisogno di aiuti umanitari. Gruppi armati locali controllano la maggior parte delle regioni e ripetuti episodi di violenza continuano a costringere i civili ad abbandonare le proprie abitazioni. Allo stesso tempo, la criminalità è in aumento. Vittime delle violenze, anche gli operatori delle ong, che sono stati regolarmente attaccati e intimiditi. Proprio per questo, alcune organizzazioni sono state costrette a sospendere o a ritirarsi.

L’instabilità del Paese è da ricondursi ai vari gruppi armati ribelli che, sin dalla caduta del Presidente François Bozizé nel 2013, controllano oltre il 70% del Paese. Non sono chiari i motivi degli scontri che perdurano su tutto il Territorio. Il golpe del 2013 era stato causato da una generale insoddisfazione contro il Governo centrale e dalla povertà estrema; questi fattori non sono certo mutati, ma non si registrano fratture di tipo etnico o religioso, né rivendicazioni particolari da parte dei ribelli. Soltanto un’instabilità diffusa e apparentemente incontrollabile. In questo “ecosistema dei gruppi armati”, come è stato definito, è in realtà la guerra civile stessa che rappresenta un business efficiente per tutti, in un certo senso, “autoalimentandosi”: per i vari gruppi ribelli, per l’esercito tendenzialmente corrotto e per il contrabbando di armi che prospera nel Paese. Ma soprattutto, l’instabilità della Repubblica Centrafricana è conveniente per i vari attori internazionali: in primis la Russia, che con il governo Faustin-Archange di Touadéra ha accordi militari e anche economici. Coinvolta negli affari del Paese è anche la Cina: sfruttando l’instabilità politica, Pechino ha stretto rapporti commerciali vendendo materiale bellico, permettendo così al Governo di aggirare l’embargo di armi imposto dall’Onu.

Massacrata da secoli di sfruttamento, la Nazione oggi si basa su un’economia di sussistenza, fatta eccezione per il commercio di diamanti (spesso illegale) e di legname. Instabilità interna, forme di moderna schiavitù, lavoro infantile e bassissimi livelli di educazione portano il Paese al settimo posto nella lista degli Stati più poveri del Mondo e al penultimo posto nell’Indice Globale di Sviluppo Umano.

Come se non bastasse, le relazioni internazionali della Repubblica continuano a deteriorarsi. A livello regionale, le autorità delle Nazioni Unite hanno riscontrato un inasprimento dei rapporti con il vicino Ciad, anche a causa della presenza di miliziani russi che si teme possano destabilizzare il Paese confinante.