Alla cassa di un supermercato parlano due donne; nell’ufficio postale si parla tra coloro che sono in attesa; nei bar è motivo quotidiano…..lo sbigottimento per lo straordinario avverarsi di omicidi e violenze inconsulte, inaspettate, inspiegabili e angosciose.

Uomini che uccidono donne, donne che violentano uomini, madri che uccidono figli e figli che uccidono o sterminano le proprie famiglie, baby gang che ormai dominano interi quartieri delle città e fanno tornare alla mente gli anni di Arancia Meccanica (film -1971- del visionario Kubrick) ma anche visioni più ampie in chi ha affrontato, grazie alla musa Cinema, le ragioni o la presenza del male nel nostro vivere quotidiano.

Il pensiero va da Pupi Avati a Kurosawa. Ma proprio mentre mi soffermavo sull’oggetto di quest’articolo legato a tante riflessioni in cui si imbattono psicoterapeuti, psicologi, filosofi e pedagogisti, tanti troppi e molti anche dalle soluzioni d’accatto, ho visto un film d’autore Daniel Auteuil, contemporaneo, è del maggio 2024, presentato fuori concorso a Cannes. “La misura del dubbio”; un film sulla narrazione processuale che mette in scena la “fragilità delle certezze” finendo con la denuncia del vero virus della nostra società relazionale e motivo del femminicidio alla base del film: La solitudine dell’uomo contemporaneo.

Ci sarebbe da chiedersi dov’è la novità? Se ne parla da sempre, almeno da quando negli anni 70 c’erano le magliette con la scritta: Dio è morto. Marx è morto ed Io non mi sento più bene.

Il problema è che da allora il nostro sistema sociale, pur affrontando immani pericoli, non ha saputo attrezzarsi per superare il divario che c’era tra una società di valori passati ed il salto nella civiltà dei consumi

Direbbe Pasolini: La mancata sincronia tra sviluppo e progresso è quindi il nocciolo fondamentale dei problemi conseguenti alla mutazione antropologica.

Ciò che ne consegue, agli occhi di Pasolini, è una sorta di nevrosi collettiva al consumo e il rapido disgregamento delle forme culturali precedenti, senza che nuovi modelli siano pronti a fornire un quadro di riferimento morale in grado di guidare l’azione e di attenuare il drastico mutamento nello stile di vita. Insomma, quello che Pier Paolo Pasolini vede crearsi è un drammatico vuoto valoriale. Questo non significa necessariamente rimpiangere i valori perduti, bensì denunciare la mancanza di nuovi valori di riferimento e il caos sociale che ne consegue.

Ma vediamo come eminenti firme hanno affrontato la tematica della solitudine.

Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, pubblica “Solitudini” nel 1997 presso Giangiacomo Feltrinelli. E’ lui stesso, all’inizio del libro, a dirci che in esso sono raccolte alcune storie di suoi pazienti “rese irriconoscibili quel che basta per garantirne l’anonimato”. La solitudine, però, non è quella dei protagonisti ma quella di coloro che stanno loro intorno: persone incapaci di amarli, aiutarli, curarli. Mai come oggi godiamo di un’incredibile abbondanza di strumenti per comunicare, eppure manchiamo dell’essenziale per dire e sentire. I mezzi di comunicazione di massa ci governano, modificano i nostri comportamenti, entrano nella nostra quotidianità alternandone regole ed equilibri secolari, eppure non possiamo fingere di non accorgerci di quanto la nostra affettività si sia così profondamente desertificata. Ce lo dimostra quell’autismo reciproco che sta paurosamente frapponendo la generazione dei giovani a quella degli adulti. In una delle più ricche ed evolute province italiane è stato recentemente calcolato che un ragazzo o una ragazza su cinque non sanno a chi rivolgersi quando stanno male: non un genitore, un insegnante, un prete, uno psicoterapeuta, un allenatore di calcio, un fidanzato, un amico. Nessuno. Eppure ognuno di quei giovani ha avuto dalla vita molto più di quanto le generazioni precedenti abbiano mai potuto possedere. ”).

Da subito le sue parole fanno riflettere: queste storie sono storie marginali, lontane dalla nostra realtà che si nutre di finzione, ma nello stesso tempo esse fanno parte di ognuno di noi (“Ci appartengono: per capirlo basterebbe sporgersi dalla trappola in cui siamo caduti, basterebbe allentare la vertigine delle nostre ansie, basterebbe tacere l’eco della nostra baldanza. Viviamo uno strano paradosso: nessuno può dirsi più solo, eppure tutti, in qualche misura, sentiamo e temiamo di esserlo.).

Maria Libera Falzarano, sociologa, scrive del rapporto tra LA FRAGILITA’ DELLE SOCIETA’ COMPLESSE E LA CULTURA DELL’INDIFFERENZA: L’emergenza Covid-19 ha rivelato la fragilità della nostra epoca, degli attuali sistemi sociali ed economici e tanto più un individualismo esasperato che ha spezzato ogni legame sociale. Una società individualista di massa generatrice di un vuoto relazionale e della perdita del senso esistenziale. Una società che seppur complessa e articolata, di fronte ad un evento inatteso si è rivelata vulnerabile mettendo in risalto il declino dell’autorità e una carente capacità dei meccanismi di gestione e controllo esasperata ancora di più dalla riluttanza degli individui al rispetto delle direttive governative.

La decostruzione della politica, il venir meno della sua leadership, ha lasciato che il “laissez-faire” orientasse le scelte individuali secondo una logica egoistica e poco interessate alle ripercussioni che queste potrebbero avere sulla collettività. Ciò connota la predominanza della cultura dell’indifferenza e del disinteresse peculiare della nostra epoca. Il disfacimento della comunità, del tessuto della solidarietà sociale, oggi più che mai evidente, non ci rende disposti a sacrificare il proprio bene per il bene comune. Se da un lato un nemico invisibile e inaspettato sospende la nostra più o meno gratificante quotidianità, immobilizzandoci in una vita surreale, ridestando in noi Virus ben più potenti come l’indifferenza sociale, l’egoismo, l’irresponsabilità e un senso di precarietà che ci spinge, nell’accezione negativa, a ripiegarci su se stessi, ad alimentare diffidenza, intolleranza, discriminazione, dall’altro fa rinascere una fiducia verso la scienza che, seppur non foriera di verità indiscussa e indiscutibile, diventa bene comune ed essenziale. Se da un lato tutto il sistema sanitario nazionale sta dimostrando abnegazione e responsabilità, dall’altro emerge un egoismo collettivo, un forte senso di indifferenza.

La morsa della paura che deriva dall’attuale situazione ha generato comportamenti rischiosi e irrazionali, un’isteria collettiva diffusa che inevitabilmente impattano in maniera negativa sulla società ma ancor di più sulla salute pubblica. Emblematiche sono le fughe di massa, l’assalto ai supermercati, le strade affollate, diventate, ormai, le immagini simbolo di questo periodo. Se è vero che ogni crisi porta con sè il germe del mutamento allora dobbiamo cominciare a riflettere sulla necessità di avviare una vera e propria svolta. In realtà il virus ha solo fatto emergere, rendendo palese, ciò che già serpeggiava da tempo ossia la crisi delle società contemporanee e delle sue logiche di mercato genitrici di disuguaglianze.

Il filosofo Francesco Lamendola, in un suo scritto afferma che La solitudine dell’uomo moderno è il frutto avvelenato del “progresso”.

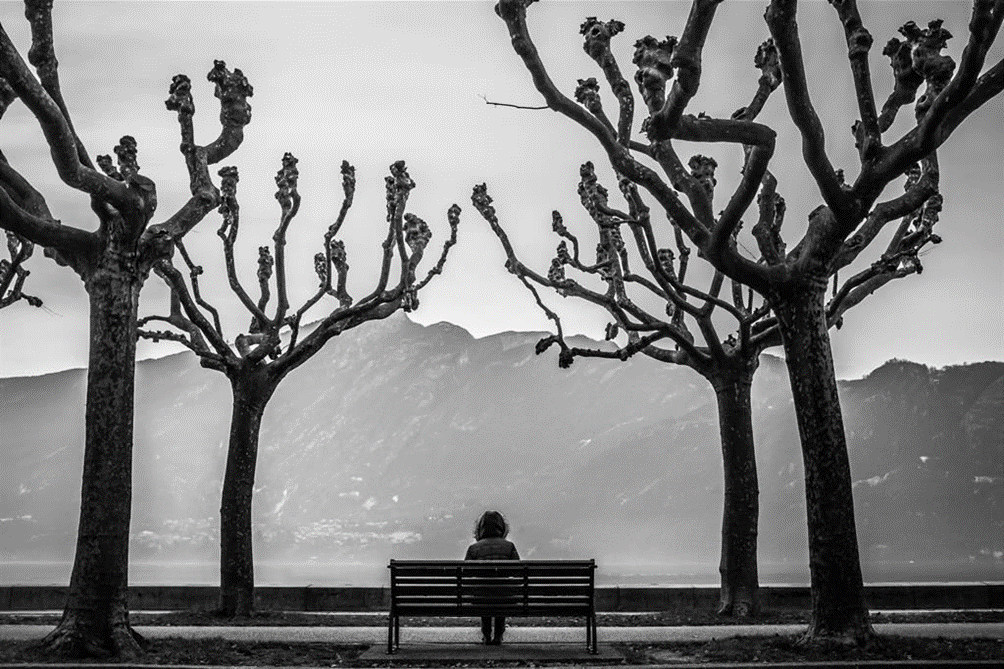

L’uomo moderno soffre di solitudine: di una solitudine demoralizzante, angosciosa, intollerabile, come il freddo atroce di un inverno che non finisce mai.

E non si è mai soli; non ci si riesce proprio, neanche a volerlo, neanche a cerarlo, neanche a supplicarlo: folla al supermercato, folla in banca, folla in ospedale, folla all’ufficio postale, folla al bar, folla all’agenzia turistica, folla sui campi da sci, folla in albergo, folla in riva al lago, folla sui sentieri, folla sul vaporetto, folla al corso di danza, folla al concerto rock, folla in discoteca, folla alle oasi naturalistiche, folla al santuario, folla in confessionale, folla in casa di riposo, folla al call center, folla davanti alla toilette, folla alle lezioni di yoga, folla allo spaccio aziendale, folla all’ufficio anagrafe, folla alle assicurazioni, folla al bowling, folla al solarium, folla in sala d’attesa del medico o del dentista…

È un diluvio di folla, dovunque, in ogni momento del giorno e della notte, d’estate e d’inverno, in città e fuori, al mare e ai monti: pallida o abbronzata, stanca o scattante, di giovani e di vecchi, di indigeni e stranieri, di furbi e di fessi, di buoni e di cattivi; come dice Ortega y Gasset, in nessuna epoca della storia si è mai vista una tal quantità di folla in giro per il mondo; e non per qualche circostanza eccezionale, ma sempre, abitualmente, senza pause, senza rallentamenti.

Intanto, però, la solitudine aumenta, si fa sempre più acuta, è come un grido soffocato, silenzioso, che prorompe da migliaia, da milioni di petti di uomini e donne; una solitudine assurda, inspiegabile, grottesca, che attanaglia le persone in mezzo a delle folle strabocchevoli: come morir di sete non già nel deserto, ma in mezzo a una terra ubertosa e verdeggiante, solcata da fiumi e allietata da fontane e cascate.

Non stiamo parlando di una solitudine fisica, evidentemente, ma di una solitudine psicologica, intellettuale, morale e spirituale.

Nessuno lo sente anche perché, nella società di massa, la folla domina incontrastata sull’individuo: una persona che si mette a gridare, attira l’attenzione di tutti; cento, mille, diecimila persone che gridano tutte insieme, inducono solo ciascun altro ad alzare il volume della voce.

È anche vero che la solitudine, di per sé, non costituisce necessariamente un male: può essere, anzi, un gran bene; può offrire l’occasione per concedersi una pausa in cui riflettere, in cui raccogliersi, in cui ritrovare se stessi.

L’uomo moderno la vede senz’altro come un male, perché ha perso la capacità di stare da solo, anche per periodi limitatissimi: bastano poche ore di solitudine per mandare in crisi molte persone, bastano pochi giorni senza la televisione (surrogato indispensabile di una compagnia umana) per piombare uomini e donne in una specie di terrore del vuoto, del silenzio.

La solitudine cattiva, dalla quale ci si deve difendere, è nella povertà e nell’inaridimento della nostra dimensione sociale; nel nostro cercare la folla per fuggire dagli altri, dal rapporto autentico con l’altro, che è sempre profondo e personale – oppure non è.

Il paradosso risiede nel fatto che, per comunicare realmente con l’altro, bisogna prima conoscere se stessi; e, per conoscere se stessi, bisogna essere se stessi, o meglio, diventare se stessi: e quindi saper amare la solitudine, saperla cercare e non fuggire; così come, per imparare a nuotare, bisogna cercare ed amare il contatto con l’acqua, non fuggirlo.

Ma come potrà l’uomo moderno, che è l’uomo della folla, imparare ad amare la propria solitudine, se è proprio ciò da cui fugge spasmodicamente, compulsivamente?

Egli deve spezzare un circolo vizioso: ma non potrà mai farlo, se non depone la paura della morte…

Arriviamo ora al critico d’arte Daniel Schreiber che in un saggio afferma «Da sempre le persone sono sole. Da sempre provano questa sensazione, ovunque, tentando in tutti i modi di evitarla. La solitudine non è un fenomeno moderno, né tantomeno contemporaneo. Possiamo anche immaginare le culture e i tempi passati in altri modi, proiettandovi chissà quali idilli bucolici, religiosi o sociali, ma la filosofia e la letteratura hanno sempre affrontato il tema della solitudine». La constatazione di Daniel Schreiber si accompagna nelle pagine di Soli (Add editore traduzione di Barbara Ivancic) a un lavoro intenso sul presente, fatto di nuove solitudini e di una nuova percezione sociale dello stare per conto proprio. Sì, perché se l’esperienza di pestilenze, calamità e guerre non è una novità nella storia dell’umanità, nuovo è il modo di viverla. E il fenomeno è in crescita, come testimoniano studi, cronache e tendenze, dai giovani agli anziani. Schreiber, giornalista, scrittore e critico d’arte, autore di una biografia di Susan Sontag, ci propone le sue riflessioni in pagine biografiche che attingono all’esperienza personale della fine di una relazione amorosa (nel suo caso omosessuale) e lavorativa, e a eventi tragici, collettivi – come la pandemia da Covid 19 – o privati, come l’inattesa morte per overdose di un amico.

È una vera e propria fenomenologia della solitudine quella che lo scrittore tedesco ci fornisce: tanti ne sono i volti, quante sono le persone. C’è chi la cerca, chi la subisce. Chi soffre per la mancanza di un legame affettivo e il progetto di una famiglia. chi no. Chi sta male dopo pochi giorni di assenza di contatti sciali, chi ne fa volentieri a meno, anche a lungo. Riflessioni che l’autore alterna a una attenta disamina del pensiero sul tema, che attinge a innumerevoli filosofi e scrittori – da Hannah Arendt a Virginia Woolf – passando per sociologi, psicologi e semiologi (può mancare Barthes in uno scritto dove il discorso sull’amore ha un posto rilevante?).

Lo scandaglio di Schreiber va molto più a fondo nelle pieghe dell’io e della società, investendo il rapporto con la natura. Che assume le vesti inquietanti del minaccioso cambiamento climatico, ma anche quelle curative di un bel panorama o della sistemazione di un giardino a cui l’autore si dedica a casa di amici. Oppure per l’appunto i rapporti di amicizia, che hanno un carattere ambivalente. Rappresentano sì una rete di sicurezza quando si vive una solitudine non voluta (e sono essenziali per vivere, in generale). Ma Schreiber esprime scetticismo nei confronti dell’esaltazione dell’amicizia come rimedio a tutti i mali. Questa mitizzazione ha ripreso voga, nota il critico, in un tempo caratterizzato da «evidenti squilibri», «esperienze di vita contingenti», «modelli di vita precari», quasi un surrogato della felicità, un amuleto magico.

Per concludere, il sapiente filosofo Umberto Galimberti parla di “tecnici della sofferenza” che si sono sentiti impreparati ad affrontare problemi che non fossero di natura psicopatologica. E invece di adagiarsi tranquillamente sui farmaci a loro disposizione per curare il disordine molecolare e così stabilizzare la crisi, si sono messi a studiare e a pensare il senso che si nasconde nel cuore del sintomo, quando la crisi non è tanto del singolo, quanto il riflesso nel singolo della crisi della società.

Ne è nato un libro bellissimo, il titolo è L’epoca delle passioni tristi. Si tratta di passioni che lasciano le famiglie disarmate e angosciate all’idea di non essere in grado di provvedere al problema che affligge uno dei loro componenti, quindi di non essere una “buona famiglia”, quando invece le passioni tristi hanno la loro origine nella crisi della società che, senza preavviso, fa il suo ingresso nei centri di consulenza psicologica e psichiatrica, lasciando gli operatori disarmati. In che consiste questa crisi? Da un cambiamento di segno del futuro: dal “futuro-promessa” al “futuro-minaccia”. E siccome la psiche è sana quando è aperta al futuro (a differenza della psiche depressa tutta raccolta nel passato, e della psiche maniacale tutta concentrata sul presente) quando il futuro chiude le sue porte o, se le apre, è solo per offrirsi come incertezza, precarietà, insicurezza, inquietudine, allora “il terribile è già accaduto”, perché le iniziative si spengono, le speranze appaiono vuote, la demotivazione cresce, l’energia vitale implode.

Per dirla con Spinoza, viviamo in un’epoca dominata da quelle che il filosofo chiamava le “passioni tristi”, dove il riferimento non era al dolore o al pianto, ma all’impotenza, alla disgregazione e alla mancanza di senso, che fanno della crisi attuale qualcosa di diverso dalle altre a cui l’Occidente ha saputo adattarsi, perché si tratta di una crisi dei fondamenti stessi della nostra civiltà.

A ciò si aggiunga che le passioni tristi e il fatalismo non mancano di un certo fascino, ed è facile farsi sedurre dal canto delle sirene della disperazione, assaporare l’attesa del peggio, lasciarsi avvolgere dalla notte apocalittica che, dalla minaccia nucleare a quella terroristica, cade come un cielo buio su tutti noi. Ma è anche vero che le passioni tristi sono una costruzione, un modo di interpretare la realtà, non la realtà stessa, che ancora serba delle risorse se solo non ci facciamo irretire da quel significante oggi dominante che è l’insicurezza. Certo la nostra epoca smaschera l’illusione della modernità che ha fatto credere all’uomo di poter cambiare tutto secondo il suo volere. Non è così.

Ma l’insicurezza che ne deriva non deve portare la nostra società ad aderire massicciamente a un discorso di tipo paranoico, in cui non si parla d’altro se non della necessità di proteggersi e sopravvivere, perché allora si arriva al punto che la società si sente libera dai principi e dai divieti, e allora la barbarie è alle porte. Se l’estirpazione radicale dell’insicurezza appartiene ancora all’utopia modernista dell’onnipotenza umana, la strada da seguire è un’altra, e precisamente quella della costruzione dei legami affettivi e di solidarietà, capaci di spingere le persone fuori dall’isolamento nel quale la società tende a rinchiuderle, in nome degli ideali individualistici che, a partire dall’America, si vanno paurosamente diffondendo anche da noi.

Fin qui Galimberti. Abbiamo offerto elementi e riflessioni d’analisi utili, credo, all’andare oltre le facili opinioni di chi cerca una risposta squisitamente fisiologica o peggio rassicurante per l’ordine pubblico ed il sentire benpensante.

Tirare fuori il portato delle emozioni e confrontarle con le riflessioni sociologiche, filosofiche e pedagogiche ci sembra la via maestra da seguire. Ci vien in conclusione la fine di un’intervista fatta dal Foglio: Perché, Galimberti, si definisce greco? Che cosa vuol dire essere un uomo greco?

Vuol dire prendere sul serio la morte. Prendere sul serio la morte ti dà il senso del limite. Il fondamento etico per i greci non sta nei comandamenti, ma nel senso del limite. Non oltrepassare il tuo limite, altrimenti prepari la tua rovina. Il rispetto della misura. I greci non avrebbero mai scolpito i Bronzi di Riace perché rappresentano una dismisura. La misura è anche nel raggiungimento della felicità, che è autorealizzazione, non altro. Conosci il tuo demone e realizzalo.

E allora tutto ritorna. Sconfiggere la paura della morte, ritrovare il senso del limite, affidarsi al fondamento etico greco.