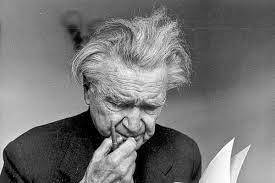

Emil Cioran (1911-1995) è il più grande scrittore francese di origine non francese del Novecento. Il suo rumeno sembra essere traslato nella lingua di Montaigne con una naturalezza che lascia stupiti. Come la “francesizzazione” cui si votò fin dal suo approdo sulle rive della Senna nel 1937 lo ha fatto diventare il più penetrante conoscitore dell’anima della sua nuova patria, mentre non ha mai rinnegato quella originaria dai cui caratteri ha attinto spunti per considerare la Francia con la mentalità dello slavo e l’esperienza del “parigino”: attivo e pessimista, indolente e cinico allo stesso tempo. I due aspetti del suo carattere trasferiti nei sublimi e abissali aforismi, come nelle sue riflessioni sulla Francia, scritte nel 1941, su quello che sarebbe diventato il suo Paese ancor prima di deciderlo.

Fu infatti naturale per Cioran scegliere la Francia come “luogo” della sua traversata esistenziale e spirituale perché in essa vedeva riflesse le contraddizioni che lo agitavano. Ed un suo libretto intitolato “Sulla Francia”, appunto, proposto qualche tempo fa in Italia dalla casa editrice Voland per la prima volta, conferma il suo critico amore per il paese di adozione nella cui storia s’immerge quasi con voluttà rilevandone l’eccentricità e la tendenza a decadere con noncuranza, si potrebbe dire, salvo poi rialzarsi aggrappandosi ad una ancestrale grandeur sempre messa in discussione perfino da chi aveva tutto l’interesse a preservarla. Penso ad uno Chateaubriand, non amato da Cioran, che come De Maistre (curiosamente amatissimo dal rumeno) teneva a rinvigorire l’idea di una Francia eterna – avvolta nel cristianesimo il cui “genio”, soprattutto il primo, esteticamente più che religiosamente cantò – che avrebbe dovuto riprendere la vocazione carolingia della sua missione universale e invece si è trovata a maneggiare l’universalismo laico della Grande Rivoluzione, grondante sangue ed intolleranza, abbracciato, tradito e sostanzialmente negato dal suo ultimo Cesare, come si evince dal Memoriale di Sant’Elena.

L’addio alla lingua rumena per quella francese Cioran lo dà con “Divagazioni”, l’ultimo libro scritto nell’idioma nativo. Segna uno spartiacque esistenziale prima che letterario. E la lettura, finalmente resa possibile dalla pubblicazione da parte di Lindau, ce lo conferma pienamente.

A differenza dei testi precedenti, segnati da forti influenze filosofiche, Cioran in questa sua prima raccolta di aforismi ancora acerbi, sospesi tra piccoli saggi e minute considerazioni estemporanee, un’opera insomma priva di un progetto unitario, a differenza di quelle successive, rivela la tendenza ad una malinconia cosmica sublimata dalla percezione di una realtà sfuggente e decadente al tempo stesso. Tende l’udito al silenzio che avvolge l’universo e vi scorge il vuoto. Senza speranza e senza Dio. Un baratro enorme scorge davanti a sé al cui fondo fatica ad intravede uno scopo alla vita. La decomposizione dell’esistenza, che avrà modo di approfondire nei grandi testi della maturità, è nelle “Divagazioni” accennata non alla maniera di un nichilista “ideologico”, come si potrebbe ritenere, ma di un percettore di sensazioni che lo portano a descrivere l’evanescenza di tutto ciò che lo circonda abbozzando una teorica dell’abbandono che avrebbe caratterizzato lo “squartamento” della modernità operato in seguito con la meticolosità di un anatomopatologo.

Che cosa ci dice Cioran in questo libro, dunque? Semplicemente che il mondo, come osserva Costantin Zaharia nella prefazione all’edizione originale, “nella sua essenza è assurdo e il tumulto che lo agita non porta segni di alcun senso”. Uno stato permanente di sofferenza, insomma. Tanto che il libro si apre con questa professione di fede: “Noi diamo voce solo ai dolori senza nome; gli altri, che formano l’ordito e la trama degli istanti, li gettiamo nella pattumiera dell’evidenza”. E nulla sembra placare questo disagio interiorizzato al punto da rendere sorprendenti gli “esercizi di ammirazione” che Cioran avrebbe offerto in seguito tratteggiando figure maestose che della disperazione hanno tratto motivi di speranza e di rinascita, per quanto possa apparire paradossale. Ma in “Divagazioni” c’è spazio soltanto per l’annichilimento.

Eccone una prova ulteriore: “Quando osservo il silenzio ultramontano dei paesaggi, l’impassibilità sublime degli alberi, lo sperpero del sole sopra cristallizzazioni verdi che stupiscono e sconvolgono lo spirito, quando sai giacimenti della sensibilità risale alla superficie del cuore una nostalgia senza contenuto, che abbraccia lo spazio con una maestosità soave e funebre, allora la bellezza mi appare come il veleno più forte mai assaporato dall’anima”.

Di più non si potrebbe dire per tratteggiare la pena di un’anima che pure ha speso tutta la sua vita alla ricerca di qualcosa, dubitando fino alla fine che l’avrebbe trovata.

Cioran è il sintomo di un disagio. Estremizzato, senza dubbio, consapevolmente. E’ per questo che i suoi testi si leggono come un breviario laico nel quale non è difficile scorgere, tra innumerevoli asperità, squarci di sincera afflizione che riflettono la nostra precaria condizione di imperfette creature abbandonate sul ciglio dell’ignoto.